こんにちは。流通気象コンサルタント・気象予報士の常盤勝美です。地球規模での温暖化が加速しています。小売業に欠かせない気象情報の活用においても、従来の常識が通用しないケースが出てきています。地球沸騰化」時代を迎え、流通・小売業界の皆様にとって、天候データを活用したマーケティングはこれまで以上に重要になります。本連載が、貴社のマーケティングをアップデートするための一助となれば幸いです。全12回(予定)、月1回程度のペースで公開していきますので、是非参考になさってください。

第1回目は、「小売業は『地球沸騰化』にどう立ち向かうか」と題して、まず近年の気候変動の内容を整理します。

地球沸騰化時代、何が起こっているのか

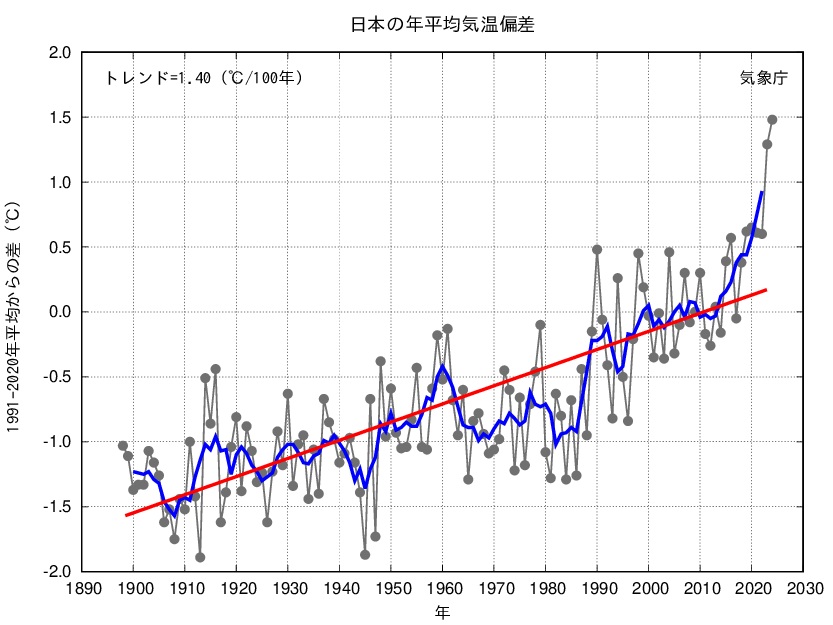

2025年8月5日、群馬県伊勢崎市で最高気温41.8℃を記録しました。これは前年までの記録だった熊谷(2018年7月23日)および浜松(2020年8月17日)で観測された41.1℃を上回る、国内歴代最高気温記録です。これで、国内で観測された最高気温のトップ10は全て、2010年代以降の記録となりました。地球温暖化が騒がれるようになったのは1990年代以降ですが、2023年以降はさらに一段、温暖化が加速しています(図表1)。一番の懸念点は、2023年以降の天候状況が、一過性のものではなく、今後これが標準的な気候となる可能性が高いことです。地球沸騰化の現状について、もう少し詳しく掘り下げてみます。

要因

地球沸騰化の最大の要因はやはり、温室効果気体(GHG;Greenhouse Gas)の増加であることに疑いはありません。二酸化炭素をはじめとする温室効果気体は、大気中で熱を吸収し地球から熱が逃げていくのを防ぎます。よく、“毛布の役割を果たす”と表現されます。人口増加、化石燃料の大量消費、森林伐採による二酸化炭素の吸収量の減少などによって、二酸化炭素の排出量が増加の一途をたどっているため、当面、気候の温暖化は止まる気配がありません。

それ以外にも、大都市部は日々の人間の活動による熱の排出(車からの排気、エアコンの室外機からの放熱、コンクリートなどによる熱の照り返しなど)が要因となって、更に気候の温暖化が進む状況となっており、「都市のヒートアイランド現象」と呼ばれます。

影響

次に、地球沸騰化による具体的な気象的影響を考えます。気温の上昇は言うまでもありませんが、それ以外にも様々な気象条件に影響が及んでいます。それは、「極端気象」の頻発です。極端気象は、2000年代以降によく使われるようになった表現です。気温、降水量などあらゆる気象現象は、その土地その時期の平均的な状態があり、様々な要因によってそこからのブレが生じます。そのブレの幅が気候の温暖化が加速する前と比べて大きくなっています。そのため、顕著な高温や急激な温度変化、短時間強雨、無降水継続などが起こりやすくなっており、気象庁が統計観測を始めて以来の記録を更新するほどの現象が頻発しています。そして、それらの現象は非常に局地的に起こることがあるので、少し離れた土地とは全く異なる状況になることも往々にしてあります。

地球沸騰化の人々への影響

地球沸騰化が人々の暮らしや活動にどのような影響をもたらしているのか。小売業にとってはここが、最も重要なことと思います。一言で端的に表現すると、「新たな種類の災害に対する理解と、防災に対する意識の高まり」が大きなポイントと、筆者は考えます。言い換えると、今までにない行動パターンや消費パターンが生まれる素地が生まれつつあるということです。夏場の災害級の暑さは、命の危険を感じるレベルとなっています。そのため暑さから命を守るための思考や行動が見られるようになってきて、これは今までそれほどはっきり見られなかった傾向です。それにともない、人々の経済活動も、命を守ることが最優先となっており、それを当然とする機運が醸成されています。今までは小売りや人々のライフラインを担うユーティリティー企業などは、利用者や顧客のニーズにどこまでも応えるため、過酷な気象条件下で多少リスクを冒してでも業務遂行を優先していましたが、今やこれらの企業や組織も従業員の安全第一を考え、業務を一時的に停止することに対しても許容される風潮となりました。

地球沸騰化との付き合い方

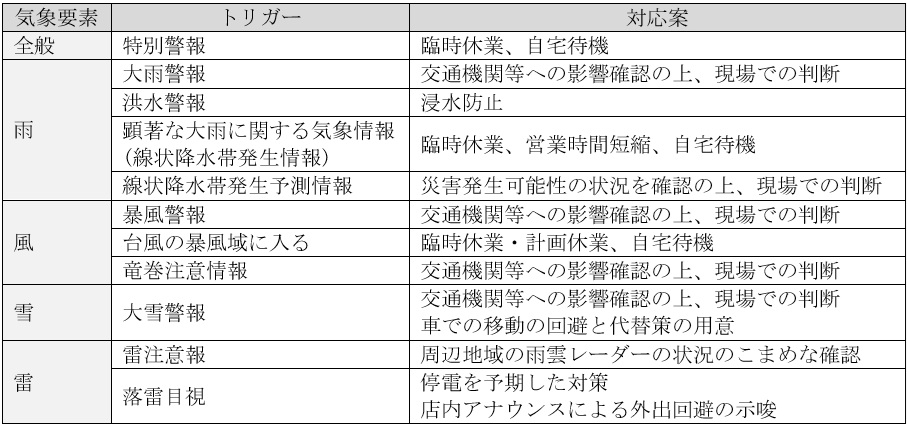

まずは、地球沸騰化によって、自社あるいは自店舗周辺地域においてどのようなことが起こるようになったか、分析することから始めましょう。最新の状況によるリスクの再評価です。それは、気象に関するデータ及び購買に関するデータ、両方からのアプローチが必要です。今後、どのような状況が、どのような頻度で起こり、それに対して消費がどのように反応する可能性があるかを見積もります。また様々な気象災害に関しても改めて発生リスクと発生した場合の被害想定を行い、どのような業務対応を行うか、ガイドラインを再設定することも重要です。対応策に関して、最終的には現場での臨機応変な判断が必要な場合もありますが、少なくとも気象要素に関するトリガー条件だけでも、決めておくと良いでしょう。以下に、筆者の仮定するガイドライン例(一部)を図表2に示します。

地球沸騰化は、業務上のリスクばかりに目が行きがちですが、新たな社会的価値の創出に生かす方法もあるかと思います。今までとは異なる消費ニーズに対応したお店づくりを目指すことで、お客様に支持される、お客様にとって欠かせないお店になるという視点が大切です。是非、新たなトレンドを見つけ出しましょう。自社で本格的なデータ分析をするゆとりがない場合、より詳細なデータ分析を行いたい場合など、その分野を得意とする企業とコラボレーションする手もあります。購買データは、当時の状況に基づくひとつの結果なので、データを読み取り検証することに加えて、分析結果と今後の未来予想を組み合わせ、トレンドづくり、拡大均衡に繋げていきましょう。

初回は一部概論的な内容でしたが、今後は業務での具体的な活用指針なども含め、示唆、提言していきたいと思います。

9月は寒候期予報が発表される月です。ということで次回は、長期予報の営業企画や販売促進への活用方法について解説します。

〇True Dataの小売業向けソリューションはこちら https://www.truedata.co.jp/service/retail/

〇「常盤勝美のお天気マーケティングブログ」過去記事はこちら https://www.truedata.co.jp/blog/category/weather_marketing

〇コンサルティング、講演・セミナーのご依頼、True Dataへのお問い合わせはこちら https://www.truedata.co.jp/contact 本稿の内容をもっと詳しく知りたい、自社の業務に落とし込んだ具体的な内容を聞きたいというご要望がありましたらお気軽にお問合せください!

株式会社True Data 流通気象コンサルタント 常盤 勝美

〈プロフィール〉

大学で地球科学を学び、民間の気象会社で約20年にわたりウェザーマーチャンダイジング関連サービスに従事。2018年6月、True Dataへ入社し、気象データマーケティングを推進。著書に『だからアイスは25℃を超えるとよく売れる』(商業界)など。気象予報士、健康気象アドバイザー。