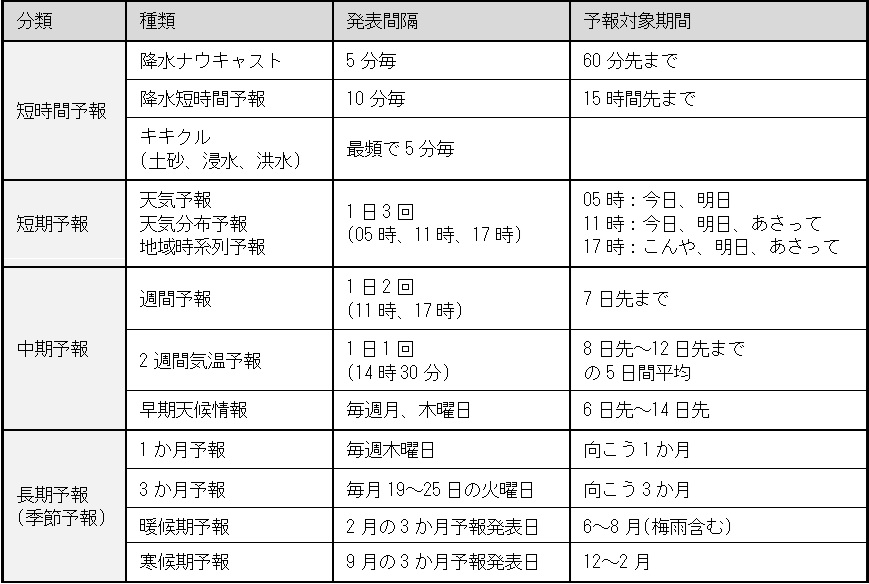

こんにちは。True Dataの流通気象コンサルタント・気象予報士の常盤勝美です。小売業の皆さまへデータ活用法をお届けする本連載の第2回では、営業企画や販売促進など様々なシーンで使える気象情報について解説したいと思います。気象庁から日々、様々な予報情報が発表されています。まずはその種類と予報対象期間を確認しましょう(図表1)。

この中で最も長い期間を対象とした予報が「暖候期予報」と「寒候期予報」です。それぞれ年に1回ずつ、2月と9月に発表されます(2025年の寒候期予報発表日は9月22日です。祝日の関係で特例的に月曜日の発表となります)。同じ日に発表される3か月予報と組み合わせると、向こう半年程度先までの期間が予報対象となり、そのタイミングで次のシーズン(夏及び冬)に想定される天候を見極めるための非常に重要な参考情報となります。

今回はその長期予報を営業企画や販売促進に積極的に活用するテクニックをご紹介します。

長期予報は使いづらいという先入観をなくす

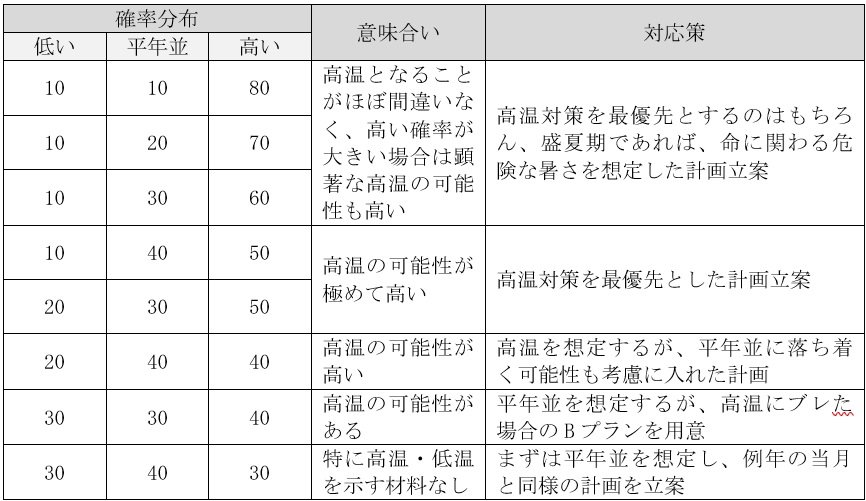

気象庁の長期予報で示される確率表示が、何かと使いづらいという強い先入観がないでしょうか。確かに、「高い確率低い確率ともに30%、平年並の確率40%」と示されてどう対策を講じたら良いかよく分からないという声を聞くことがあります。まずはこの先入観を打破してみましょう。ちょっとした確率の値の違いにも意味があります。営業に活かせるヒントがきっと見つかるはずです。

確率分布の意味合い

図表2に、中期予報~長期予報で用いられる確率分布のバリエーションを示します。本例では高温寄りの(高温の確率が高い場合を想定した)場合を想定した意味合いと対応策案を示しています。低温寄りの確率分布が示された場合は、その逆に考えてください。

(※本例では高温寄りの場合を示していますが、低温寄りの場合は本例と逆に考えます)

期待値を計算する

気象庁の長期予報で示されている確率の値を用いて商品、部門あるいは店舗ごとの売上期待値を計算する方法を解説します。この計算は、前年の実績などをもとに当年の予算を組んだ後のタイミングでも問題ありません。

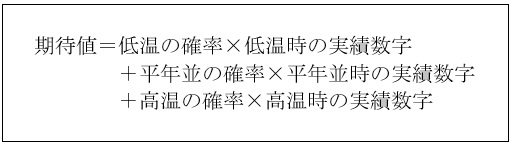

過去の実績を基に、事前に当該シーズン(月)が高温、平年並、低温だった場合の売上、粗利、来店客数などの数値を計算しておきます。期待値は以下の式で算出します。

より定量的で精度の高い期待値計算を求める場合は、有償データとなりますが、気象庁の外郭団体である(一財)気象業務支援センターから長期予報モデルの計算結果を購入して利用することも可能です。

計算した期待値と予算の値に大きな乖離がある場合は、その差を埋めるためのプラスアルファの企画を検討したり、予算を修正したりします。

地球沸騰化が人々の暮らしや活動にどのような影響をもたらしているのか。小売業にとってはここが、最も重要なことと思います。一言で端的に表現すると、「新たな種類の災害に対する理解と、防災に対する意識の高まり」が大きなポイントと、筆者は考えます。言い換えると、今までにない行動パターンや消費パターンが生まれる素地が生まれつつあるということです。夏場の災害級の暑さは、命の危険を感じるレベルとなっています。そのため暑さから命を守るための思考や行動が見られるようになってきて、これは今までそれほどはっきり見られなかった傾向です。それにともない、人々の経済活動も、命を守ることが最優先となっており、それを当然とする機運が醸成されています。今までは小売りや人々のライフラインを担うユーティリティー企業などは、利用者や顧客のニーズにどこまでも応えるため、過酷な気象条件下で多少リスクを冒してでも業務遂行を優先していましたが、今やこれらの企業や組織も従業員の安全第一を考え、業務を一時的に停止することに対しても許容される風潮となりました。

営業企画での活用

- 重点商品設定

ブームや流行といった一過性の要因を除き、例年の計画内容と比較し、当年の基本計画を同様の内容で良いのか判断する際の参考にします。生鮮品が関連併売で支持される可能性が高い企画の場合、予想される気候によって当該生鮮品の調達に支障が出ないかどうかも考慮します。

- 商談

メーカーや卸売業者との商談において、早い段階から季節商品の発注計画を共有することでスムーズな連携が可能になります。

- 時期の調整

季節の定番商品の計画は、実施の可否を判断するのではなく、時期を調整する対応を取ります。季節の進みが早い気候が予想される場合は通常より前倒しに、逆に季節の進みが遅い場合は後ろ倒しに実施するプランを検討します。

販売促進での活用

- お客様へのメッセージ

季節商品のうち、特に耐久財を扱っている店舗では、長期予報の内容をPOPあるいは接客トークに活用し、お客様の潜在的なニーズに早期から訴求します。

- 時期の調整

例えば、前の季節に対応した商品の販売を早めに終了し、次の季節商品のプロモーションを前倒しで進めるといった調整を行います。この情報をメーカーや卸売業者と共有することで、在庫管理の精度向上にもつながります。

地球沸騰化との付き合い方

これまでの企画や販促計画は、前年までの実績を前提とする52週マーチャンダイジングが基本でした。しかし、近年の気候変動により季節の推移が以前とは異なってきているため、従来の定石が通用しないケースが増えています。

特に高温が顕著だった2023年以降の直近3年間の購買傾向を細かく検証しましょう。そして、季節定番販促の標準的な実施時期を見直し、改めて定めます。さらに、長期予報と組み合わせることで、当年はその時期を前倒しにするか、後ろ倒しにするかを判断することをおすすめします。

次回第3回は、販促つながりで、より短いリードタイムにおける販売促進での気象×購買データの活用術について、解説します。

〇True Dataの小売業向けソリューションはこちら https://www.truedata.co.jp/service/retail/

〇「常盤勝美のお天気マーケティングブログ」過去記事はこちら https://www.truedata.co.jp/blog/category/weather_marketing

〇「小売企業のための気象&購買データ活用法」バックナンバーはこちら 第一回 「気温40℃が夏の常識に!? 小売業は「地球沸騰化」にどう立ち向かうか」

〇コンサルティング、講演・セミナーのご依頼、True Dataへのお問い合わせはこちら https://www.truedata.co.jp/contact 本稿の内容をもっと詳しく知りたい、自社の業務に落とし込んだ具体的な内容を聞きたいというご要望がありましたらお気軽にお問合せください!

株式会社True Data 流通気象コンサルタント 常盤 勝美

〈プロフィール〉

大学で地球科学を学び、民間の気象会社で約20年にわたりウェザーマーチャンダイジング関連サービスに従事。2018年6月、True Dataへ入社し、気象データマーケティングを推進。著書に『だからアイスは25℃を超えるとよく売れる』(商業界)など。気象予報士、健康気象アドバイザー。