こんにちは。True Dataの流通気象コンサルタント・気象予報士の常盤勝美です。小売業の皆さまへデータ活用法をお届けする本連載の第4回は、引き続き気象情報の販売促進への活用がテーマです。第2回及び第3回の概念的な捉え方に加えて、今回は実際の購買データを用いた販促への活用手順の例をいくつか解説していきます。

気温と購買動向の関係をパターン化する

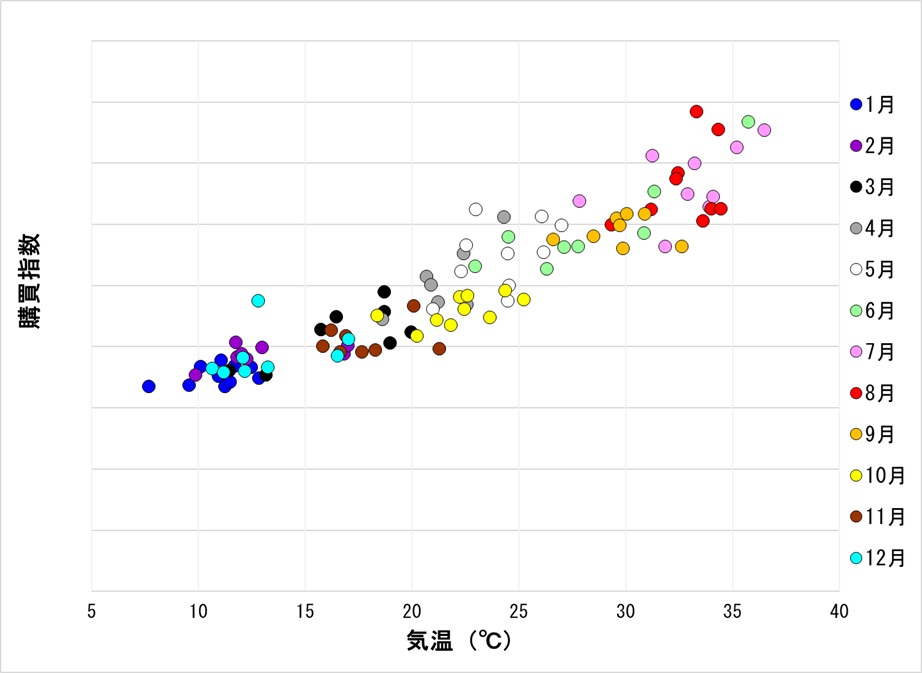

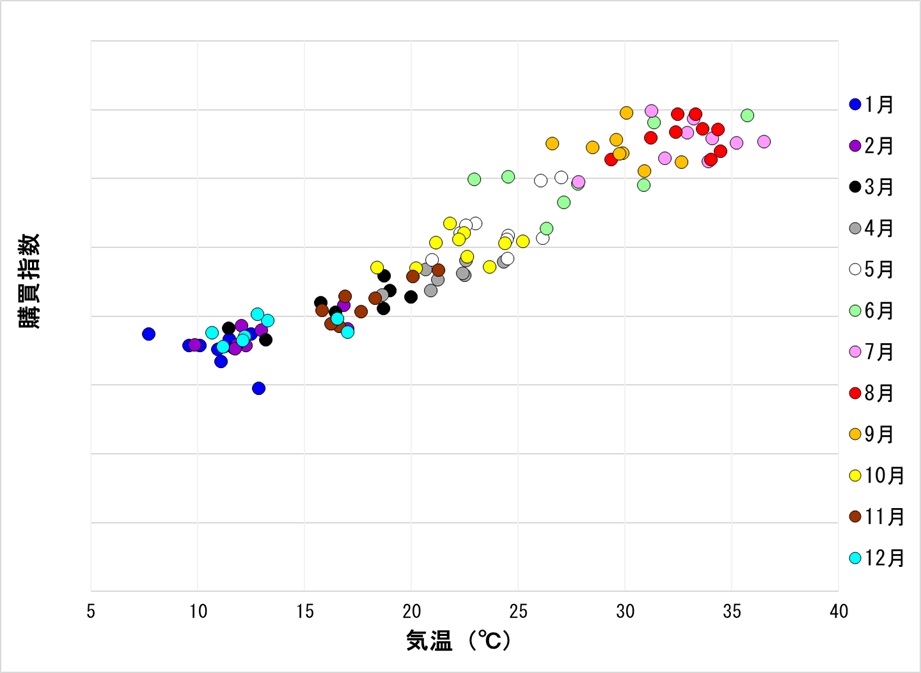

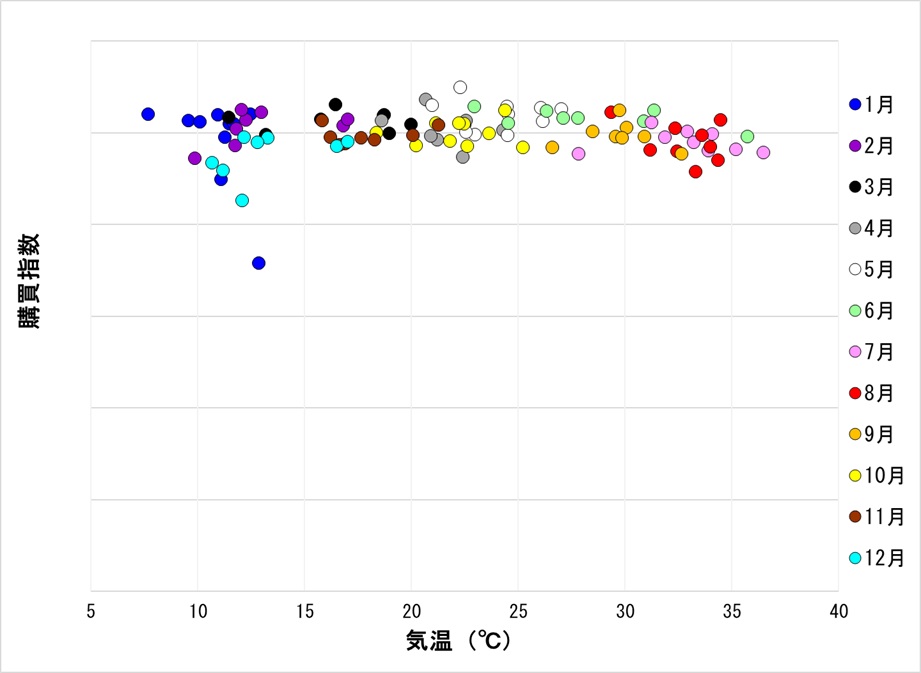

気温データと購買データを用い、両者の関係を調べるためには、縦軸が購買動向、横軸が気温となるような散布図を描くと、分かりやすく捉えることができます。ちなみに、散布図を描く際、春夏の気温が上がっていく期間(2~7月)と、秋冬の気温が下がっていく期間(8~1月)でデータを分け、プロットの色を変えると、より特徴が捉えられやすくなります(※本稿で紹介する散布図は、月ごとにプロットの色を変えています)。

散布図の形状は商品ごとに異なりますが、特徴の似た商品をグループにまとめると、大きく分けて以下の4つのグループに集約することができます。それぞれのグループの特徴が示す意味を簡単に解説します。

- グループ1 直線(あるいは曲線)型

【解説】

気温が分かれば、おおよそ購買動向が予測できるグループです。プロットの分布がY=ax+bなどの関数式で比較的精度よく表されるものもあり、需要を予測しやすいと言えるでしょう。

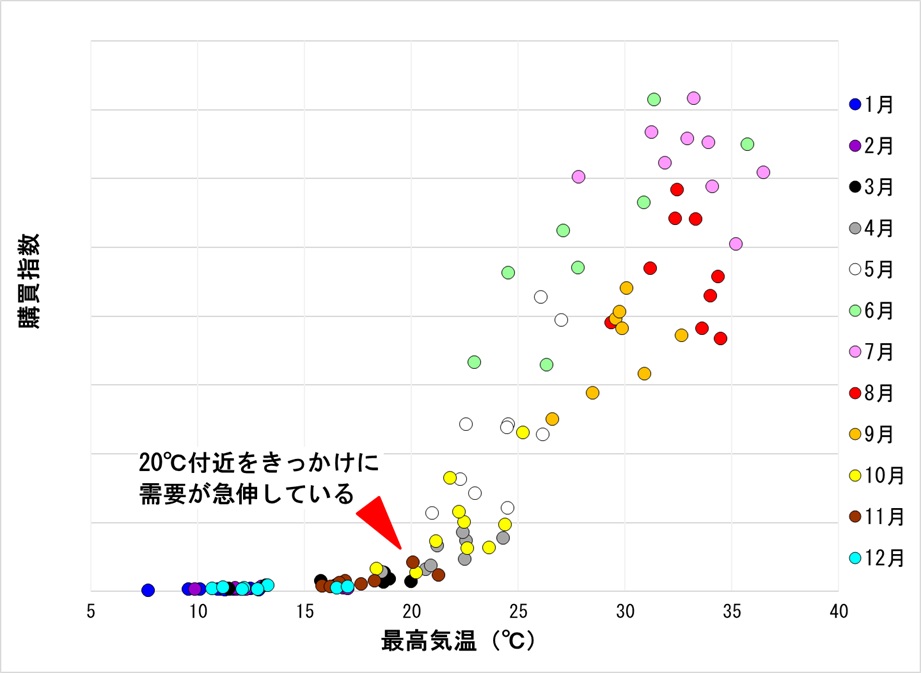

- グループ2 折れ線型

【解説】

一見、グループ1の直線型にも見えますが、気温が特定の水準に達するとプロットの傾きに変化が生じます。本例(コーヒードリンク)では、気温が30℃を超えるあたりから気温上昇に伴う購買指数の上昇が止まることが読み取れます。

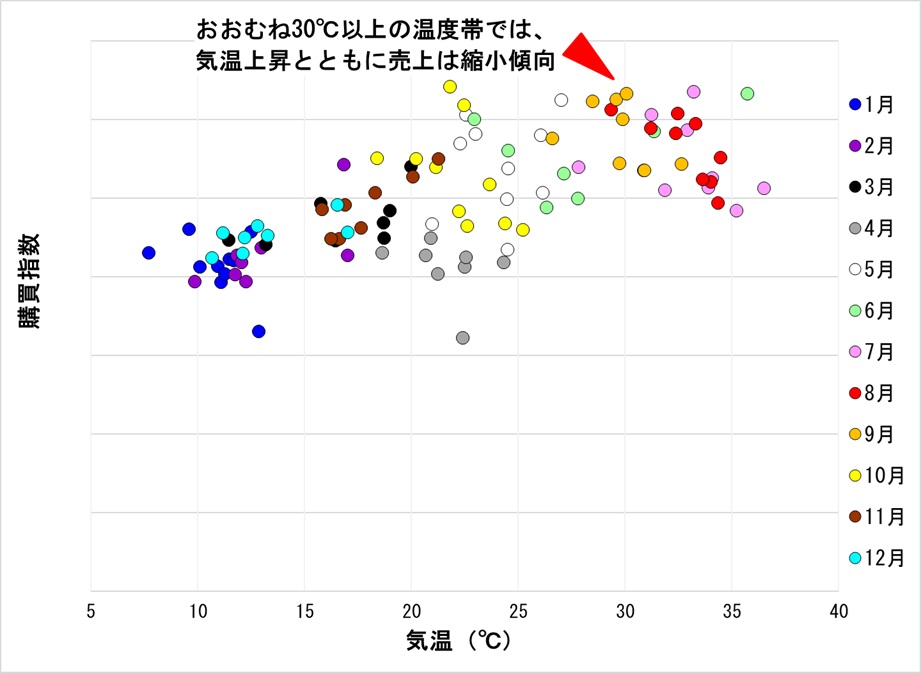

- グループ3 循環型

【解説】

プロットの散らばり具合が、円(いびつですが)を描くように、中心部にプロットのない空白域ができる特徴があります。このような例では時期を2つに分けて考えると、それぞれ直線型と見なすことができます。購買動向の季節性が非常に強いカテゴリに見られやすいパターンです。

- グループ4 無関係、説明困難

【解説】

気温に関係なく購買指数がほぼ一定、あるいは完全にプロットの散らばりが無秩序になっている場合が該当します。気温の影響を受けず、年間を通して需要がほぼ一定のカテゴリと言えるでしょう。プロットの散らばりが無秩序となっている場合は、気象条件以外の価格や定期的な販促プロモーションなどの影響を受けている可能性があります。

購買動向の変化が生じるきっかけを見極める

ここで注目したいのが、折れ線型や循環型に見られるグラフの特性です。気温との関係性が一様でないため、気温の状況を見て販促強度を調整すると効果的な場合があります。では、どのタイミングで販促強度を変えるなどの対応を行うべきか、典型的な散布図を例に確認していきます。

【気温見極めポイント解説 その1:需要急伸】

蚊取り線香は、気温が20℃以下の温度帯ではほぼ購買指数が0に近くなっていますが、20℃以上になると急激に需要が大きく伸びるさまが分かります。この関係性が分かれば、気温が春先初めて20℃を超えるタイミングで販促を強化すればお客様の当シーズン初回の購買機会を獲得できる可能性が高まります。

【気温見極めポイント解説 その2:需要ピーク】

ココアドリンクのプロットは、多少ばらつきが大きいものの、気温が30℃以下と30℃以上で傾向が変わることが読み取れます。30℃以下の温度帯では気温上昇とともに購買指数も増加しますが、30℃以上の温度帯では気温上昇とともに購買指数は減少します。つまり、春夏シーズン当初と比較して盛夏期のココアドリンクの販促はやや弱め、別のカテゴリにシフトするなどの対応策が考えられます。(※ただし、気温上昇とともに購買指数が減少するといっても、年間平均水準から比べれば高い購買指数の水準であることは重要なポイントです)

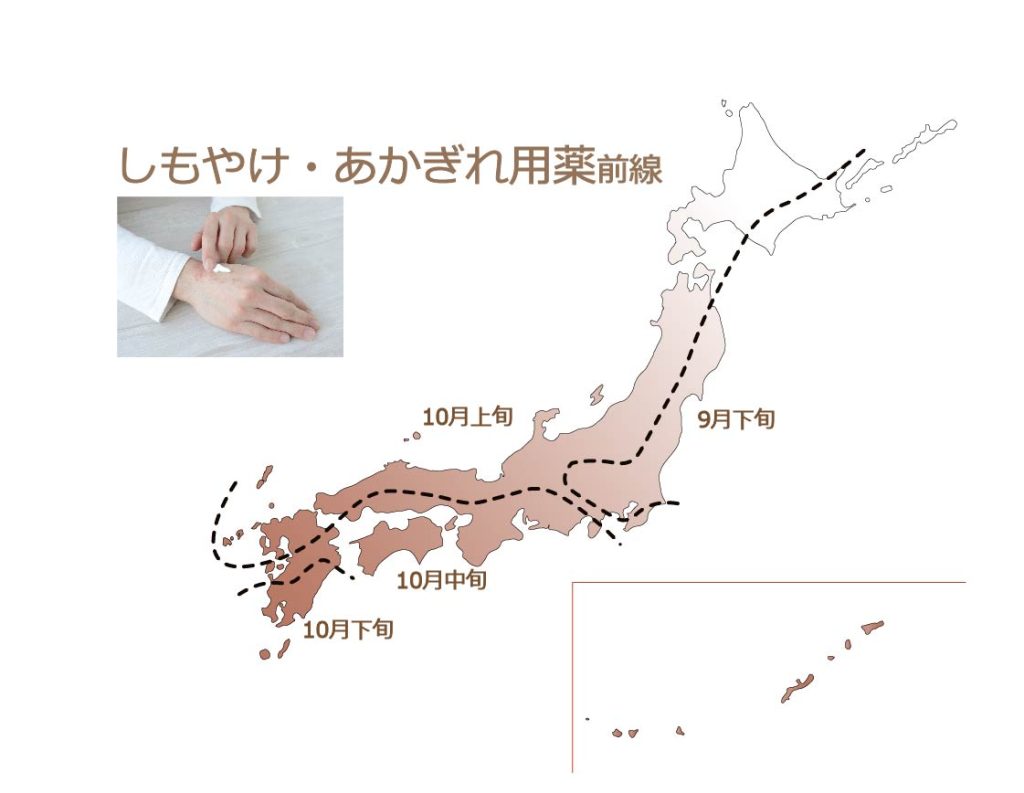

変局温度の面的展開を把握する

購買動向の変化が生じるきっかけ(変局温度)が分かったら、次に、自店舗においてその変局温度が訪れる時期は例年いつ頃か、気象庁ホームページで気温の平年値データを調べて把握することができます。

もし本部サイドで、店舗展開エリア全体を面的に捉えたいときは、その時期を日本地図に投影し、桜の開花前線のように表現すれば分かりやすいでしょう。それが商品前線©です。

なお、例年の傾向にとどまらず、長期予報を活用すれば、例年と比べて今年は変局温度が訪れる時期がいつ頃かを推測することができます。当年のMD計画に役立つことでしょう。

※「商品前線」は株式会社True Dataの登録商標です。

【解説】

自店舗地域にこの「しもやけ・あかぎれ用薬前線」が到達する半月前程度から、店頭でのショーイング(展開)を強化するなど、売場づくりに活用できます。また前線図をPOPとして売場で掲示することで、お客様に「そろそろ買っておくべき時期が来ている」ことを認識させ、ニーズを喚起する活用用途もあります。

販促への応用手順

それぞれの商品ステージを迎える時期を捉え、販促強度を変えましょう。最も販促に力を入れるべきは、購買動向の傾きが高まるタイミング(変局温度)です。需要が大きく伸びるタイミングを見据えて販促を強化すれば、より大きな需要増につなげることができるでしょうし、ライバル店舗に先駆けて自店舗での購買につなげることができるかもしれません。

お客様の購買促進の背中をさらに押すため、商品前線を実際の売場でPOPとして掲示したり、Push型のツール(アプリやメルマガなど)を使ったりして情報を積極的に発信し、消費を喚起するのも一案です。

ポイントは、エビデンスに基づいた施策であるため、店舗側だけでなくお客様にとっても説得力ある訴求となる、ということです。

まとめ

気象と購買データを活用することは、販促時期の最適化に寄与します。近年の気候変動によって季節の区切りや考え方を今までとは変えなければならなくなっています。その中で改めて気温と売れ行きの関係を分析した結果に基づき、購買動向に変化が見られるタイミングで適時に販促強度を対応することで、MDの精度が一層高められるものと考えられます。

毎年年末頃になると、翌春のスギ・ヒノキの花粉状況と桜の開花時期が気になるのではないでしょうか。次回第5回は、様々な季節イベントとの付き合い方をご案内します。

※抽出データ 株式会社True Data「Eagle Eye」に搭載されている各カテゴリ(業態:スーパーマーケットまたはドラッグストア)の週次の購買指数(購買指数は、週別購入個数の、データ抽出期間平均値を1としたときの比率)。

〇True Dataの小売業向けソリューションはこちら https://www.truedata.co.jp/service/retail/

〇「常盤勝美のお天気マーケティングブログ」過去記事はこちら https://www.truedata.co.jp/blog/category/weather_marketing

〇「小売企業のための気象&購買データ活用法」バックナンバーはこちら 第一回 「気温40℃が夏の常識に!? 小売業は「地球沸騰化」にどう立ち向かうか」 第二回 「長期予報はもっと使える! 営業企画や販売促進への活用法」 第三回 「2週間予報や、過去データを活用した販促のやり方」

〇コンサルティング、講演・セミナーのご依頼、True Dataへのお問い合わせはこちら https://www.truedata.co.jp/contact 本稿の内容をもっと詳しく知りたい、自社の業務に落とし込んだ具体的な内容を聞きたいというご要望がありましたらお気軽にお問合せください!

株式会社True Data 流通気象コンサルタント 常盤 勝美

〈プロフィール〉

大学で地球科学を学び、民間の気象会社で約20年にわたりウェザーマーチャンダイジング関連サービスに従事。2018年6月、True Dataへ入社し、気象データマーケティングを推進。著書に『だからアイスは25℃を超えるとよく売れる』(商業界)など。気象予報士、健康気象アドバイザー。